今天,4月23日,是第26个世界读书日。

小北想聊聊关于“读书无用论”。这些年,越来越多人认为读书没有用,否定知识与学习。

很多社会新闻也暗戳戳地指向这种观点,比如某北大毕业生去卖猪肉、某高考状元去当保安、某文盲大妈卖煎饼月入十万……

尤其在当下社交媒体兴盛的时代,越来越多的低学历网红出现在大家的视野中,导致大家认为辛苦读书的人还不如知识缺乏的人得到的经济效益多,从而对读书丧失斗志。

其实“读书无用论”和“读书改变命运”两者所传达的思想有异曲同工之妙,二者都把读书作为工具,作为给自己带来物质财富或者社会地位的手段。你说读书陶冶情操,他说寒门难出贵子……有时候关于有用无用的争论,其实完全不在一个频道上。

况且,由于本质目的是改变命运,获得经济或社会效益,那么如果有其他的捷径可走,又为什么一定要读书呢?而讨论来讨论去,又忽视最核心的环节,即书的内容的好坏,问题就出在这里,读书仅仅是一种手段和工具吗?我们到底为什么要读书?

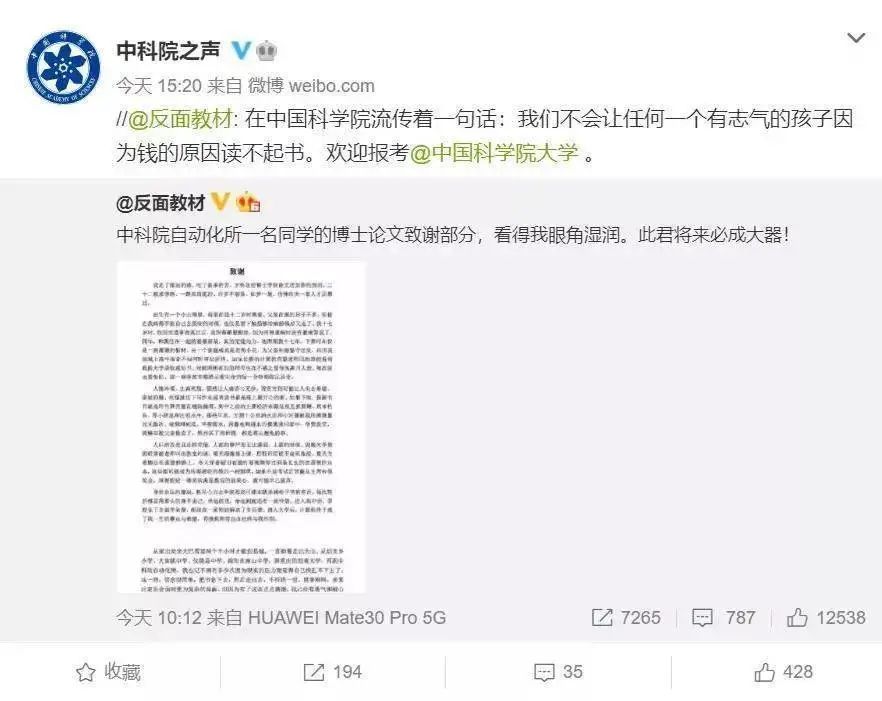

前几天一位中科大博士的论文致谢刷屏网络,作者在《致谢》中回顾了自己如何和命运抗争,艰苦求学的故事,一时间感动和鼓舞了许多人。

在结尾,他写道:“理想不伟大,只愿年过半百,归来仍是少年,希望还有机会重新认识这个世界,不辜负这一生吃过的苦。最后如果还能做出点让别人生活更美好的事,那这辈子就赚了。”这大概就是他心中读书的意义吧。

著名作家三毛也曾在《送你一匹马》中这样写道,“读书多了,容颜自然改变,许多时候,自己可能以为许多看过的书籍都成了过眼云烟,不复记忆,其实他们仍是潜在的。在气质里,在谈吐上,在胸襟的无涯,当然也可能显露在生活和文字里。”

所以读书真的无用吗?当然不,除了功利的目的,读书塑造了我们的人格,让我们认识自我,认识他人,也认识世界。

读书成为一种平庸

这个时代,似乎人人都在读书,音频、视频课程乃至各种资讯类应用……内容触手可及,但是与此同时,我们忽视了,写作和读书并不仅仅是交流的技术,我们的阅读方式正被更广泛的文化态度所影响。

我们所处的时代是一个信息时代,而不是一个思想的时代。思想的地位和知识性论断的意义,得不到足够的重视。

有一种声音认为,我们没必要为了深度阅读的消亡感到悲哀,因为它本身就是一种骗局。一个名叫克雷·舍基的数字媒体专家,就对没有一个人再会阅读《战争与和平》而高兴,认为它过于冗长而乏味。

而舍基所代表的观点却不是个例,《外交政策》杂志在2010年将他提名为“最顶尖的一百位全球思想家”。

在二十一世纪的今天,虽然完全没必要再持有“万般皆下品惟有读书高”的偏见,但是读书这件事,已经越来越被唾弃得一文不值。

以致于当我们提起读书,能想到的就是缓解压力、掌握技能、获取快乐等无关内在价值的东西,而它们完全可以通过其他更方便的渠道获得。

人们似乎忘了,读书的意义,不是索取,而是互动,是阅读主体同文本内容的深度互动,是启发灵感和情感。

孔子说,“古之学者为己,今之学者为人”,读书不应该成为一种自我标榜、互相攀比或是饭后谈资。阅读的历史总是同寻求意义的活动相关联,不论是宗教意义、哲学意义还是科学意义,总是通过提供对真理的洞见来获得自我实现。

人们把阅读看成一种工具性技能,就会使它的作用仅仅局限于对文本的解读和对信息的获取,使它丧失了追求真理的潜能,丧失了所有审美和知性的内容,最终只能沦为一种平庸的活动,阅读教育也只能论为一种技能培训活动。

而这种对读书的轻视和无知发展到极致,读书是投资是吉祥物是娱乐……唯独不是读书本身,于是“量子波动速度”等培训乱象也应运而生。

声称“1分钟可以看完10万字的书”、“闭着眼睛就能和书发生感应”、“不需要翻开书本就能理解书中内容”等等,但凡花上几分钟多看看书,也不至于犯这种错误。

读者最大,数字媒体一统天下?

对读书感到失望的人们相信,阅读静止不变的印刷文本,本身就是一种不自然,数字媒介交流将有助于解放读者。

有学者甚至认为,书本中的客观知识的权威性,或者说一切形式的知识和文化的权威性,不过是试图建立僵化的和非参与性的等级制的企图,而对于书本的权威性的否定,则是以解放读者为目标的反等级制的民主化进程的动力。

然而这种奉承读者的言论其实并不意味着读者地位的提高,究其实质只是制造了一种文化平等的幻象,也以一种不寻常的方式贬低了阅读的内在价值。

自罗兰·巴特宣布“作者之死”以来,所谓的作者之死便开始用来宣扬读者地位的上升。一些人欢呼雀跃,声称被解构的文本没有什么不变的意义。按照解构主义的观点,读者成了意义的权威决定者和真正的作者。

然而,这种观点忽视了文本的内在稳定性,或者如欧丽娟老师所说,一千个读者固然有一千个哈姆雷特,但是他们的分量并不相同。

片面地将读者抬高,其实是剥夺了他们在作者引导下的批判性思考的权力,意义一旦被当成随意性的东西,便会降低读者通过阅读来发展其判断能力和阐释能力的可能性,从而在事实上剥夺了读者的权力。

而一些数字媒介对于经典内容的简化和歪曲,无疑助长了这一趋势,尽管它们众口一词地声称是为了读者。

此外,患有技术恐惧症的人士指责说,互联网的干扰使得人们无法再进行严肃的阅读,许多教育工作者对数字技术导致学生难以集中注意力表示担忧,就连昔日那些热爱文学作品的人也说,在今天这个容易分心的时代,试图阅读严肃的文学作品将面临非同寻常的困难。

的确,互联网的出现给我们的生活带来了天翻地覆的改变。互联网的海量存储能力使我们仿佛拥有了大脑以外的记忆载体,导致很多人担忧人类的记忆力会随着科技的发展而下降;便捷的多任务处理功能也让我们难以集中精力,思维愈发跳跃。

尤其在当下抖音、快手等短视频兴盛的背景下,我们接触内容的偏好不仅从文字转到了图像、视频,甚至还从长视频转向了获取信息速度更快,表达更直接的短视频,可见人们对阅读危机的担忧并不是夸大其词。

但是历史表明,大多数被人们归因于互联网和数字技术之影响的事物,也曾经是过去几个世纪以来的人们关注过的主题。信息过量、媒介干扰和注意力缺乏等方面的传闻不是什么新生事物。

一位当代批评家在谈到那种以数字形态进行的泛读时指出:“可供浏览的文本太多了,以至读者们心生敬畏和恐惧,且无力对它们加以辨别,所以读者们往往只是浮光掠影,匆忙地从一个网站跳到下一个网站,而无法让文字引起他们内心的共鸣。”

我们由此得出结论:我们所面临的当代困境并非起因于那些强大的和令人兴奋的新式交流技术,而是由于我们难以决定应该交流什么内容。在这样的背景之下,阅读不可避免地获得了一种新的意义。

把读者想象得过于幼稚

当代社会所面临的根本性的阅读问题并不是书籍的日益边缘化和快速消亡。数字媒介也并不代表着一种对阅读的威胁:在那些认真地阅读书籍的人士中,有相当大一部分同时也是互联网的活跃用户。

人们可以通过电子阅读器来进行消遣性的阅读,而且在大学图书馆里普遍使用的电子书也为学生们提供了更多的获取书籍的途径。现代社会所面临的阅读问题的特殊性在于,当前存在着一种常见的对于读者的幼稚化理解。

从表面上看,互联网时代似乎在给读者赋权。读者们也可以像作者一样自命不凡,还可以按照自身的喜好自由地回应他们所阅读的内容。

然而,同这种对“赋权于读者”的推崇相矛盾的,是一种强调阅读的非自然性以及使读写能力的习得复杂化的论述。

在那些论述“赋权于读者”的华丽辞藻的背后,隐藏着一种认为读者离不开专家的指导和帮助的观念。它们往往把人类理解为一种易受伤害的存在者而非一种适应力很强的存在者, 而这种观念不仅对于人们看待读者的方式产生了显著的影响,而且还渗透到了人们的儿童阅读教育观念中。儿童常常被描述为一种容易受到危险的教学实践的潜在伤害的读者。

这种宣称读者容易受到伤害的言论不仅仅是针对儿童读者而言的。在美国的一些大学里,还曾有人呼吁向读者提供常规性的“读前警告”,以防止读者因为他们阅读到的材料而感到不安或遭受潜在的精神创伤。

支持这一呼吁的人士相信,需要预防读者接触到那些有可能让他们感到不安的或让他们遭受潜在精神创伤的观点、意见、图像和态度。

对读者的保护在当今时代也可以说是有过之无不及。在当前的网络环境下,舆论对创作的“眼光”愈发严格,性教育课本觉得黄、“动漫人物染发”导向不正确……

被指责搞“黄色”的性教育课本

但是受众真的有这么脆弱吗?弥尔顿曾经提出“合格读者”的理想。他相信,读者“拥有一种基本的判断力,因而需要受到重视和尊重”。或许最好的发挥阅读价值的方式是相信和引导读者的思考和判断能力,而不是一味地限制和保护。

阅读确实是一项有风险的活动。然而,正是凭借书本的心理扰动作用及其导致的重大转变,阅读才拥有了权威性和吸引力。

读者可以探索世界并同时探索其自身。通过培育读者的判断力来重新发现阅读的价值是当今时代面临的最重大的文化挑战之一。

未完待续

今天是世界读书日,说了这么多,只是为了强调,读书关乎安身立命,阅读的过程无可替代,也没有太多捷径可走,多读一些被历史证明的经典,在互动的过程中逐渐形成自己的批判思维能力,这关乎真理的发现和自我实现。退一万步说,即使不幸读到烂书,读者远没有专家想得那么幼稚和脆弱,只要翻开书读下去,至少能够少受骗,尤其是少受专家的骗。

|