最近,极富创造力的网友们又发明了一个“成语”——潘嘎之交。

什么意思呢?“潘”指的是潘长江,“嘎”指的是《小兵张嘎》中嘎子哥的扮演者谢孟伟,而“潘嘎之交”则是用来形容行业内地位和资历较高的前辈通过假意劝告年轻人从而使自己在竞争中处于有利地位的行为,当然,这个词也被用来形容成年人之间虚假交情。 这就完了吗?对于一个成语的词条而言,除了它的释义,自然还应该包括它的近义词、反义词和例句了。于是,我们看到,热心的网友们早已为我们整理清楚了。比如,明修栈道暗度陈仓是它的近义词,而和盘托出则是它的反义词。

整得这么有模有样的,那么“潘嘎之交”这个“典故”到底怎么回事呢?事情还得从2020年谢孟伟在直播间卖酒说起。 去年,明星直播带货成为新的风向标,各种有名气的没名气的当红的过气的明星们都纷纷下场,这里面就包括嘎子哥谢孟伟。 他的直播情绪饱满、慷慨激昂,更重要的是,在他的直播间,十二瓶进口红酒只要199元,还包邮。人们的怀旧情节加上如此便宜的价格等于谢孟伟一时间赚了很多钱。

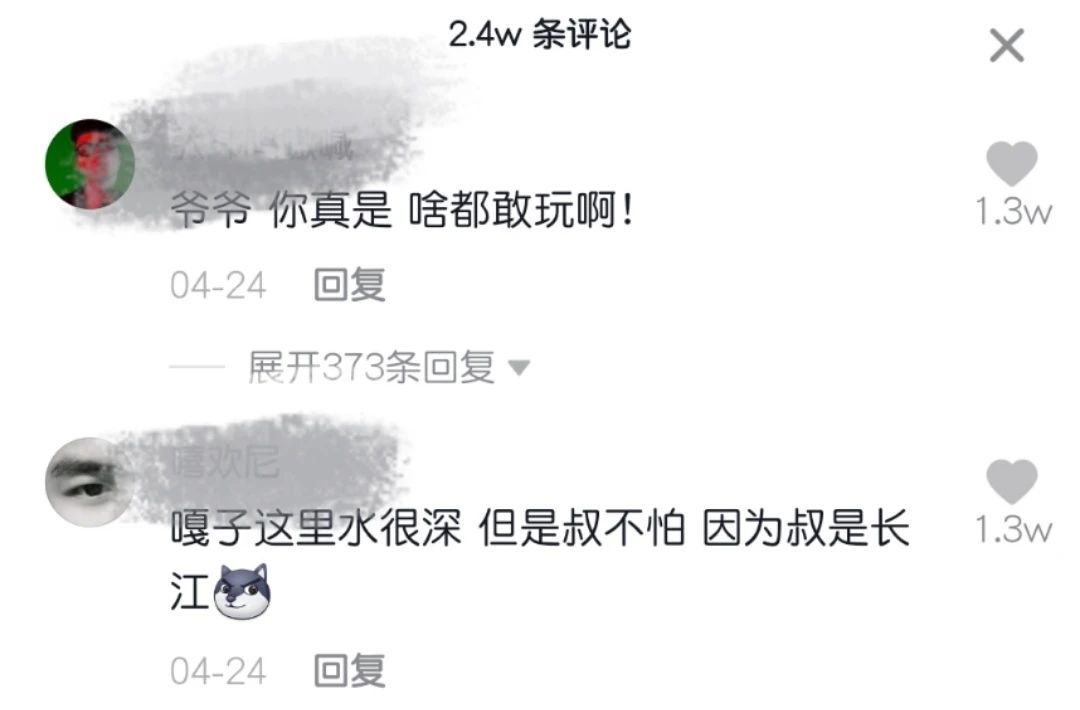

然而,没过多久,谢孟伟就被网友举报了——他卖的是假酒。一时间,网络上闹得沸沸扬扬,谢孟伟也受到了市场监督管理局的点名批评。就在这时,热心大叔潘长江出现了。 潘长江在一次直播中专门连线谢孟伟,他以一位长者的身份说:“因为你还年轻,你没有经验你不懂,因为这里面的水很深,网络上的东西都是虚拟的,你把握不住……” “听叔一句劝,带货水太深了,我怕你把握不住啊孩子!”

平心而论,一个晚辈如果听到来自长辈的真挚关怀一般都会觉得很感动,谢孟伟也不例外。 所以,当他听到一声声“潘叔为你好”后,忍不住泪洒直播间,并且承诺自己不会再从事酒类销售。当然,谢孟伟也的确信守承诺,至今为止没有再卖酒。

事情到这里原本已经结束了,可是,过了一段时间,网友们发现之前语重心长的潘长江居然也做起了酒类产品的直播带货……他卖的是“黄金酒”,那场直播,潘叔一共卖出27万多件商品,总价接近两千万元。而网友们买回家之后发现,潘叔卖的酒好像也不太对……

曾经德艺双馨的潘长江老师就这样也栽在了直播带货的路上。而网友们也针对潘长江的前后言行发明了“潘嘎之交”这一成语。当然,还有别的,比如“潘出于嘎而胜于嘎”、“潘承嘎业”、“君子之交淡如水,潘嘎之交掺了水”等等。

不过,当我们在嘲讽潘长江这样的老艺术家也会为了利益而自欺欺人时,当我们在调侃谢孟伟“错付真心”时,我们是不是从来没想过,或许,我们自己也好不到哪去。而有关自欺欺人、言行不一的一切其实都可以在心理学中找到解释。

带货水深却下场:这是认知失调

什么是认知失调呢?费斯汀格在《认知失调理论》中提出的认知失调学说有两个理性主义的前提:第一,人有统一的意识,可以察觉同一意识中不同的认知,如果一个认知是正确的,那么另一个与之矛盾的认知便是不正确的。

人在意识中可以使一个认知迁就另一个认知,这种自动调适经常是带有自我欺骗性的,是一种自欺。比如带货水深——最好不去碰——没事我把握得住——翻车了……

费斯汀格认为,人在意识和知觉到自己有两个彼此不能调和一致的认知时,会感觉到心理冲突和化解冲突的需要。因此,认知冲突引起的紧张不安会转变为一种内在动机作用,促使个人放弃或改变认知之一,而迁就另一认知,借以消除冲突,恢复调和一致的心态。

认知失调涉及不同认知(知识)之间的矛盾或不一致。不同的认知之间可能存在三种不同的关系:不相干、适调、失调。

例如,“某人是中国人”和“东北菜里最好吃的是粉条炖猪肉”这两个认知是不相干的。在适调关系里,可以从一个认知得出另一个认知,例如,某人是东北人,他喜欢粉条炖猪肉。在失调关系里,两个认知互相矛盾,例如,某人是素食主义者,他喜欢粉条炖猪肉;或者某人说自己很廉洁,他贪污了两千万;再如,潘叔说带货水深,他却也下场带货了。

失调的认知关系有许多不同形式,造成失调的原因也多种多样,其中有两种相当常见的情况。

第一,一个人在做决定时严重受制于环境的限制,或者举棋不定、左右为难,这时候便会出现认知失调。乔恩·埃尔斯特在《酸葡萄》一书里就详细分析过这种认知失调,他称作为“心理调适”。

“酸葡萄”是一种降低认知不协调的心理机制。当一个人“不能做什么”和他“可能想做什么”之间出现了紧张关系的时候,就会出现这种不协调。为了降低和消除这种不协调,最方便的办法就是调整选择,这样才能适应“不能做什么”的现实。

狐狸因为吃不到葡萄, 所以调适了它自己的选择:“我不要了”。狐狸不只是“不要了”,而且还给自己一个“应该不要”的理由:“葡萄是酸的,不好吃。”

阿q的精神胜利法是认知失调中典型的一种。

第二,本来适调的认知关系会因为有了新的信息而变得失调。1956 年赫鲁晓夫在苏共二十大上所作的秘密报告也曾给许多人造成了认知失调。

芝加哥一位名叫玛丁的家庭主妇是一个叫“追求者”的地方教派的组织人,她向她的信众们宣称,在1955 年12 月25 日,一场洪水将会摧毁世界,而外星人会驾着飞碟来解救他们,把他们带到安全的地方。信徒们为世界末日做好了一切准备,辞去了工作,变卖了家产,甚至把裤子上的铜拉链都剪掉了,以免妨碍飞碟的电子通讯。结果,当那一天到来时,世界并没有毁灭。

传闻2012年12月是世界末日,而末日没有如期而至,许多人信仰崩溃。

按理说,这些受骗的人应该清醒了,但是,完全出乎一般心理推断的预料,这些坚定不移、付出了重大代价的信徒不但没有改变他们的信念,反而变得更加坚定和虔诚,他们相信,世界没有按原计划毁灭,是因为他们迎接死亡的虔诚态度感动了上帝。

“追求者”们甚至完全改变了他们以前一贯低调、不愿与外人来往的作风,变得热衷于宣扬他们的教派信仰,到处加倍努力向他人证明自己教派的正确。费斯汀格等人用“认知失调”——人们的经历与信仰相矛盾时产生心理不适,以致反而变得更依赖信仰——来解释这个奇怪的现象。

新信息的冲击可能强烈到令人发狂或生不如死的地步。那些活下来的人则需要努力使自己失调的认知回复平衡。这往往会造成一些看上去似乎很奇怪的反应。

严重的认知失调导致双重思想

认知失调被用来说明许多在日常生活中常见的“自我劝说”“自我说服”“自我安慰”“自我排遣”现象,心理学家也经常用这类现象来说明认知失调。

例如,一个吸烟成瘾的人,明明知道吸烟不利于健康,但却下不了戒烟的决心或不能付诸行动。这就形成了一种令他不舒服的认知失调。

他可以用两种方式来消除这种失调引起的紧张,第一,戒烟。第二,干脆不在乎什么健康不健康。但是,这两条他都做不到。于是,他会对自己说,吸烟的人也不都有健康问题,那些说吸烟不利于健康的科学报告未必真的科学。

吸烟长寿成为一种自我安慰

在许多理性的旁观者看来, 让自己相信这样的说法,以此来逃避戒烟的选择,其实是一种自我欺骗。心理学为我们提供了许多这类经验证据。

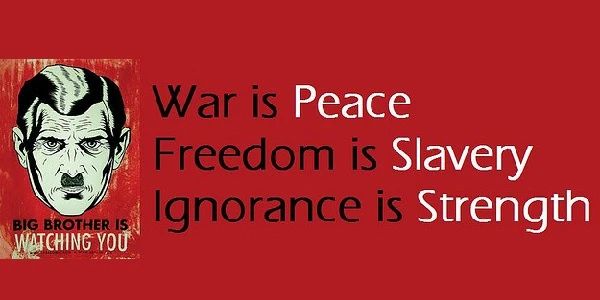

而“双重思想”由乔治·奥威尔在《1984》一书里首创,现已成为英语中的一个标准词汇,美国《蓝登英语大辞典》对它的定义是“同时接受两个相互矛盾的想法或信念”。

英国牛津大学出版社出版的《牛津英语指南》在“两个都接受”之外,还加上了一条,“以为两个都正确”, 并指出,“这种吊诡在小说中最精练的表达就是《1984》里的‘战争即和平’‘自由即奴役’‘愚昧即力量’”。奥威尔所关注的那种双重思想是用权力话语洗脑的结果,洗脑越彻底,双重思想者就越是会对自己头脑里的矛盾和不一致无所察觉、泰然处之,或者即使有所察觉,也见怪不怪、漠然处之。

社会心理学研究也很关注人的双重思想现象,有时候会称其为“认知失调”。这很容易造成概念上的混乱。其实,认知失调如果发生在一般社会中,就不一定是《1984》特殊社会中的那种双重思想。

一般社会里的认知失调是指,人在同一时间有两种互相矛盾的想法,因而产生了不安的紧张状态。“失调”是两种认知之间所产生的一种不兼容的知觉。

相互冲突的认知会成为一种原初驱动力,强迫心灵去寻求或发明新的思想或信念,或是去修改已在心里存在的想法,好让不能弥合的认知冲突程度减至最低。社会心理学研究已用多种实验说明或证明这种原初驱动力的存在和作用。

认知失调理论是认知心理学对偏误研究的一种,在一般情况下, 人们的态度与行为是一致的,例如,你喜欢一个人,便亲近他;你讨厌一个人,就疏远他。

但是,有时候态度与行为也会出现不一致,例如,你厌恶你的上司,但因为怕冒犯他,害怕他报复,你不敢表示出自己的厌恶,反而去恭维他,讨好他。

在态度与行为产生不一致的时候,常常会引起个体的内心不适和心理紧张。为了克服这种由认知失调引起的不适和紧张,人们需要采取不同的方式,以减少自己的认知失调。

你每天不得不与你不喜欢的上司相处,每天假装喜欢他,不仅神经紧张,而且心情压抑、觉得自己憋屈窝囊。因此你会告诉自己,我其实也不是那么不喜欢他,他有缺点,但还算是个不错的领导。

这么一来, 你喜欢他就不是假装的了,更不是违心地拍马谄媚。一旦亲近的行为显得真心实意,可以问心无愧,认知失调也就消除了。

人为什么会掩耳盗铃?

掩耳盗铃是人们常用的一个成语,大家都知道这背后是一个关于自欺欺人的故事,但是,却很少有人想过是一种怎样的自欺欺人。

2016 年10 月20 日,泉州鲤城区浮桥派出所接到辖区内一包装袋厂报警称,该厂财务室被人撬开。经过视频比对和辨认,警方确认嫌疑人为曾在该工厂上过班的赖某。监控录下了他的奇怪举动:朝某个方向拜了三拜。他在被抓捕后说,他对着监控拜三拜,是希望报警人或者警察看到监控不去抓他。这可以说是当下版掩耳盗铃式自欺欺人。

美国心理学家邓宁和克鲁格为这种自欺欺人现象提供了一个性质界定,那就是,这是一种认知偏差。能力欠缺的人有一种虚幻的自我优越感,错误地认为自己比真实情况更加优秀,他们误以为自己比实际上更有能力。这也被称为“达克效应”。

这两位心理学家对达克效应的兴趣缘起于一个真实的美国掩耳盗铃事件。1995 年,美国匹兹堡市一个名叫维乐的44 岁中年人,同一天在光天化日下,毫无伪装地抢劫了两家银行。电视台当天就在晚间新闻里播放了银行摄像机拍摄到的画面,一个小时后维乐就被逮捕。

警察告诉他,逮捕是根据摄像画面的证据。他很吃惊,不相信地说,“我明明已经涂了柠檬汁的”。原来他以为,用柠檬汁涂脸可以在摄像机镜头前隐形。

邓宁和克鲁格认为,维乐用柠檬汁涂脸来隐形,意义不在于他这个人特别愚蠢,而在于显示了一种我们大家都有的认知偏误倾向。

它包括两个方面,能力欠缺的人会高估自己的能力,而能力强的人则会低估自己的能力,这种认知偏误起源于人的内在幻觉,“能力差者估计偏误,是因为错误估计自己,而能力强者估计偏误,是因为错误估计他人”。能力差的人只想着自己,会以为自己能力很强;而能力强的人则会想到他人(这也正是能力差者所缺乏的能力),会认为他人的能力比自己更强。

邓宁和克鲁格发现,过高估计自己的现象从阅读理解、玩游戏、打网球,到驾驶车辆、医生问诊、官员制定政策,比比皆是。

能力差的人大致有这样四个特点:一、通常会高估自己的能力;二、不能正确认识他人的能力;三、无法认知且正视自身的不足或不足的严重程度;四、可以通过恰当训练大幅度提高自己的能力,也能认识并承认之前的无能程度。

能力差是无知造成的,但能力差并不就等于无知。因缺乏知识而能力差,不难补救,但克服无知却不是一件容易的事情。最严重的无知是不知道、也不想知道自己无知,这也是最难以改变的能力缺失。邓宁用“日常生活中的病觉缺失”来说明这种能力缺失。“病觉缺失”又称疾病感缺失,指的是一个人因大脑损伤而不能感知因大脑损伤造成的机能障碍,如失明或瘫痪。

邓宁在长篇访谈中指出,如果你无能,你不会知道自己无能, “当你无能的时候,你得出正确答案所需的能力,正是你认清什么是正确答案所需的能力。如何逻辑论证、当好父母、经营管理、解决问题,你需要用来找到正确答案的能力,就是你用来评估答案是否正确的能力。……在别的领域里是否也是如此?我们惊讶地发现,确实是如此”。

邓宁和克鲁格承认,无知者不知道自己无知,这并不是心理学的新发现。他们把孔子(“知之为知之,不知为不知,是知也”)、查尔斯·达尔文(“无知比知识更容易招致自信”)和伯特兰·罗素(“我们这个时代让人困扰的事之一是:那些对事确信无疑的人其实很蠢,而那些富有想象力和理解力的人却总是怀疑和优柔寡断”)也列为发现这个现象的人。在文学作品中也有许多例子,莎士比亚的《皆大欢喜》里说,“傻子觉得自己聪明,而聪明人知道自己是个傻子”。

傻子不知道自己傻,这并不仅仅是令人发笑的掩耳盗铃或柠檬汁涂脸故事,而且也会成为一个不容忽视的公共生活问题。

|