出售手表,就带过一次,需要的联系

邓世文率队调研东丰新材料集团 解企业难题

报!全州下雪啦!2025年第一场雪!

“90后”全州人唐少云,新职明确!

好险!全州盘女士家耕牛被偷...

名录公示!全州特产上榜!

桂林这条公交恢复运行

桂林市首家县级科技馆开馆

桂林新书记到岗!

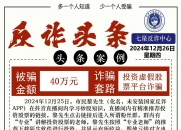

桂林七星区黎先生,损失400000元!

梁德锋到黄沙河镇、庙头镇调研全灌高速公路

1月5日起,全国铁路大调图,涉及桂林的有…

全州长脸了!“广西地名文化遗产千年古县”

大额订单+虚假采购来袭,你不得不防的骗局

全州县第十七届人大常委会第二十三次会议召

天气好! 全灌高速加急施工...有经过你们村

梁德锋到东山瑶族乡、白宝乡调研指导工作

牛!全州唐志共,你们认得吗?

清风廉影 | 遵纪守法是一种大智慧2021-5-16 15:58:47 431 0 |

| |

就带过一次,全新,低价出喜欢手表的可以来看看。

1月9日,全州县委书记邓世文率队深入东丰新材料集

全州下雪啦!!今天(1月9日)全州天湖景区迎来了

广西贺州市“昭平人大”消息,12月18日,昭平县十

年底了,注意安全财产安全... “冬季行动”以来,